2026年1月1日 星期四

2025年12月25日 星期四

忒修斯之船的聯想

「忒修斯之船」(Ship of Theseus)是西方哲學中最著名的思想實驗之一,最早由希臘作家普魯塔克(Plutarch)提出。它核心探討的是「同一性」(Identity)的問題:一個物體在經過不斷的改變後,是否依然是原來的那個物體?

從歷史起源、核心悖論與哲學觀點等可分以下幾個維度來看這個現象--

一、 悖論的起源與演變:

傳說英雄忒修斯帶領雅典少年從克里特島歸來,他的那艘三十槳船被雅典人保留下來。隨著時間推移,船上的木板逐漸腐朽,人們便用堅固的新木頭一一替換。

哲學家問: 當每一塊木頭都被換掉後,這艘船還是原來那艘船嗎?

二、 核心哲學探討:

三、 各哲學流派針對這個悖論提出的不同的看法:

1.唯名論(Nominalism):

引入虛無主義和量子糾纏(Quantum Entanglement)後,忒修斯之船的邏輯就變成--

二、 核心哲學探討:

什麼定義了「這艘船」?

這要看從哪一種「同一性」作為出發點--

1. 質料因(Material Cause):木頭決定一切。

1. 質料因(Material Cause):木頭決定一切。

2. 形式因(Formal Cause):結構與功能決定一切。

3. 時空連續性(Spatiotemporal Continuity):

這不在亞里斯多德的四因說之列,純為現代科學常識。如果追蹤這艘船在時間和空間中的連續軌跡,看著它慢慢更換零件,那麼這種變化的連續性保證了它的同一性,就像我們不會覺得電器換了個零件就變成另一樣電器了。

3. 時空連續性(Spatiotemporal Continuity):

這不在亞里斯多德的四因說之列,純為現代科學常識。如果追蹤這艘船在時間和空間中的連續軌跡,看著它慢慢更換零件,那麼這種變化的連續性保證了它的同一性,就像我們不會覺得電器換了個零件就變成另一樣電器了。

三、 各哲學流派針對這個悖論提出的不同的看法:

1.唯名論(Nominalism):

他們認為「忒修斯之船」是個為了方便而給予的標籤。現實中只存在木頭,所謂的「船」只是人的心理構造。因此,這是一個語義問題,而不是存在問題。

2.四維主義(Four-dimensionalism):

2.四維主義(Four-dimensionalism):

認為物體不僅存在於三維空間,還存在於時間維度。這艘船是一個延伸在時間裡的長條。船的「零件更換」只是這個時間長條中的一小段。

3.部分整體虛無主義(Mereological Nihilism):

3.部分整體虛無主義(Mereological Nihilism):

認為這世界上根本沒有「船」,只有一群按照船的形狀排列的原子。既然「船」本身就不存在,也就沒有「變沒變」的問題。

想將這形上學的悖論拿出來整理,正出於自己是量子力學信徒的出發點。用禪宗六祖惠能的話來講,就是:「菩提本無樹,明鏡亦非臺。本來無一物,何處惹塵埃。」人類所見世間萬物皆非實相,包括我這肉身都只是暫時性的因緣和合,所以此悖論在我心中並不存在。

1.只有微小的粒子存在,宏觀物體(船)不存在。

2.只有宇宙這個唯一的整體存在,所有的微觀粒子(單純體)只是這個整體在不同維度上的表現。

在量子糾纏的視角下,忒修斯之船的悖論得到了終極消解:

1.資訊不滅: 船的木板雖然換了,但如果我們把船看作一個複雜的資訊糾纏系統,只要系統內部的糾纏結構(形式)維持動態演化,它在數學描述上就是連續的。

2.無實體性: 既然「木頭」本身也只是特定頻率的場的震盪與糾纏(空性),那麼「換木頭」就像是在一池水中攪動。水依然是水,波紋只是形式的流轉。連結禪宗: 這正應了「萬法歸一」。既然萬物皆糾纏,那麼區分「這艘船」或「那塊木板」就只是人為強加的界限。

2.只有宇宙這個唯一的整體存在,所有的微觀粒子(單純體)只是這個整體在不同維度上的表現。

在量子糾纏的視角下,忒修斯之船的悖論得到了終極消解:

1.資訊不滅: 船的木板雖然換了,但如果我們把船看作一個複雜的資訊糾纏系統,只要系統內部的糾纏結構(形式)維持動態演化,它在數學描述上就是連續的。

2.無實體性: 既然「木頭」本身也只是特定頻率的場的震盪與糾纏(空性),那麼「換木頭」就像是在一池水中攪動。水依然是水,波紋只是形式的流轉。連結禪宗: 這正應了「萬法歸一」。既然萬物皆糾纏,那麼區分「這艘船」或「那塊木板」就只是人為強加的界限。

為什麼我選擇了虛無主義,而非其他哲學流派的角度?主要因為修行之路上不斷內觀到自己意念的變化...我還是三十年前、十年前,或昨天的我嗎?我何嘗不是那艘忒修斯之船,無論肉體還是精神層面,持續在時間與空間的推移裡修修補補、換木板換零件?若無處惹塵埃,百年後還未消散的,也終將只剩意識了...

備註:

以上部分流派理論出於GEMINI & GPT的整理。

2025年4月22日 星期二

人間四月天

四月只剩一週才提筆有點晚

地球暖化改變了不少自然景觀

月初窗外的吉野櫻還綻放著

有些地方甚至下四月雪

所以偶見新芽與寒意的抗頡

四月主要為牡羊座

做為一年之首的星座

突破重圍 衝鋒果決當彰顯於此

也是許多牡羊座親友與生俱來的性格(有些比較隱性)

然而這個族群的功課大概是堅持度

要比較小心虎頭蛇尾 無疾而終

突破重圍 衝鋒果決當彰顯於此

也是許多牡羊座親友與生俱來的性格(有些比較隱性)

然而這個族群的功課大概是堅持度

要比較小心虎頭蛇尾 無疾而終

對四月的感受因人而異

不會只限於春意盎然後的怒放而已

例如林徽因的這首詩

提到了風 舞 黃昏 星子

她詩裡的主角豐富了她的想像

而她的詩具象化了我們感受到的四月天

金岳霖悄然走入了林徽因的婚姻生活

卻始終保持著度與距離

雖然在紛紜的眾說裡

有的說他不願傷害梁思成

也有人說金岳霖只是更愛自由 不想負責

然而光他欣賞與對待林徽因的方式就值得讚賞

愛 不僅是不羈的張揚

也該有內斂的節制

金岳霖為另位好友鄧以蟄寫的輓聯則是--

不會只限於春意盎然後的怒放而已

例如林徽因的這首詩

提到了風 舞 黃昏 星子

她詩裡的主角豐富了她的想像

而她的詩具象化了我們感受到的四月天

很多人視它為一首情詩

並揣測男主角是哪一位

結果是林徽因寫給兒子梁從誡的

他幸運的在襁褓中就承載著滿滿的美與愛

徐志摩 梁思成與金岳霖三位才子

各自在林徽因的生命中譜出不同曲風的篇章

我很難說出貼切的曲子去涵蓋他們三位的才情

只覺得像快板 慢板與中庸行板

在奏鳴曲式裡快板加輪旋曲常放在最後

不禁揣摩林徽因若與這三位結識的時間順序重新排列的話

命運交響曲會出現什麼變化呢

可惜沒如果

但也幸好沒如果

我們只能把所有的發展都當最好的結果

卻始終保持著度與距離

雖然在紛紜的眾說裡

有的說他不願傷害梁思成

也有人說金岳霖只是更愛自由 不想負責

然而光他欣賞與對待林徽因的方式就值得讚賞

愛 不僅是不羈的張揚

也該有內斂的節制

一樣四月的花

木棉與紫藤視覺上就有這兩種極端的氣質

故事的盡頭就像默默走出了一幅畫

金岳霖知道過程追尋什麼

而亙古的又是什麼

下為他獻給四月離世的林徽因的輓聯--

一身詩意千尋瀑

萬古人間四月天

萬古人間四月天

露霜葭蒼 宛在澄波千頃水

屋深月滿 依稀薜荔百年人

呼應鄧以蟄美學大師的身份

屋深月滿 依稀薜荔百年人

呼應鄧以蟄美學大師的身份

其中有水有月 雅致情深

金岳霖果然不愧具有讓林徽因也動心的才情啊

金岳霖果然不愧具有讓林徽因也動心的才情啊

2023年9月30日 星期六

The English Patient 英倫情人 (三)1996

滿紙荒唐言 一把辛酸淚

都云作者痴 誰解其中味-- 曹雪芹《紅樓夢》

所有通過感官的事物都需要時間消化或發酵。這部片當年得到的並不都是佳評,有說它時間線安排紊亂的,也有人認為不過以煽情手法講述單純外遇而已。這部小說的支線確實龐雜,穿插倒敘說故事,但每個角色的性格都塑造得清晰立體...忍不住拿「紅樓夢」來比較,拍出情節流暢易懂、眾多角色立體分明且藝術價值夠高的影片多不簡單啊,誰講得出哪個「紅樓夢」版本拍得夠格嗎?個人真的想不出來。

獨立製片不一定都是低成本電影,「英倫情人」當年以2700萬美元預算拍出的美學境界及2.31億美元的票房雖非無出其右,至少仍是了不起的成就。

「紅樓夢」是一個大宅第裡的故事,時間線比較平面,但廣度與角色像血管般密佈又複雜,支線又分了幾層,人物多得跟戰爭片一樣,看官們很容易只記得主角的愛恨情愁與心路歷程而忽略次要或更小的角色。「英倫情人」的人物相對少些,但時間線與背景的切換工程卻浩大許多...在時間與空間的雙軸架構裡,我個人認為時間線的處理難度比較高,因為空間中的改變多半是無機物;但時間巨輪卻常把人事物碾壓得面目全非。

戰爭是最適合拿來當襯底的場景了,幾乎什麼元素都能放在裡面,個人印象特別深的有--寫實呈現猶太人血淚的「辛德勒名單」(Schindler's List,1993);集中營裡苦中作樂的「美麗人生」(La vita è bella,1997);講袍澤之情的「搶救雷恩大兵」(Saving Private Ryan,1998);琴藝精湛得到德軍私下庇護的猶太鋼琴家「戰地琴人」(The Pianist,2002);因嫉妒而把姐姐和其男友推向戰火送死的「贖罪」(Atonement,2007);虛構二戰史實、復仇德軍而大搞黑色幽默的「惡棍特工」(Inglourious Basterds,2009);著重後方情報戰與同志議題的「模仿遊戲」(The Imitation Game,2014);講述二戰英軍撤退的大場面的「敦克爾克大行動」(Dunkirk,2017)等等...而愛情更是常被嵌在戰亂背景下演繹的動人主題,而且人們從看不膩。

隨著年紀增長,站在各種不同角度端詳別人的人生,看戲劇裡的主從角色與黑白立場,界線也逐漸模糊。角逐獎項時,飾演Katharine的Kristin Scott Thomas為女主角,而Juliette Binoche演的護士角色則是配角。網路上有文章爭論著她們實際出鏡的時間或戲份輕重,其實只是為參賽所需做個區分,哪一個人不是他自己人生的主角呢?戲裡這一鬼一人,前者鐫刻於歷史、後者憧憬著未來,但兩位都用自己的生命去書寫了心中的愛情,無論世俗認不認同...

好吧,掛配角的Juliette Binoche在片中確實引起更多共鳴,那要歸功於劇本給護士Hana揮灑的空間因為接地氣而相對較大;但我更羨慕Katharine殞落的句點,就書寫在她最瑰麗美艷、被深愛著的一刻。

「紅樓夢」是一個大宅第裡的故事,時間線比較平面,但廣度與角色像血管般密佈又複雜,支線又分了幾層,人物多得跟戰爭片一樣,看官們很容易只記得主角的愛恨情愁與心路歷程而忽略次要或更小的角色。「英倫情人」的人物相對少些,但時間線與背景的切換工程卻浩大許多...在時間與空間的雙軸架構裡,我個人認為時間線的處理難度比較高,因為空間中的改變多半是無機物;但時間巨輪卻常把人事物碾壓得面目全非。

戰爭是最適合拿來當襯底的場景了,幾乎什麼元素都能放在裡面,個人印象特別深的有--寫實呈現猶太人血淚的「辛德勒名單」(Schindler's List,1993);集中營裡苦中作樂的「美麗人生」(La vita è bella,1997);講袍澤之情的「搶救雷恩大兵」(Saving Private Ryan,1998);琴藝精湛得到德軍私下庇護的猶太鋼琴家「戰地琴人」(The Pianist,2002);因嫉妒而把姐姐和其男友推向戰火送死的「贖罪」(Atonement,2007);虛構二戰史實、復仇德軍而大搞黑色幽默的「惡棍特工」(Inglourious Basterds,2009);著重後方情報戰與同志議題的「模仿遊戲」(The Imitation Game,2014);講述二戰英軍撤退的大場面的「敦克爾克大行動」(Dunkirk,2017)等等...而愛情更是常被嵌在戰亂背景下演繹的動人主題,而且人們從看不膩。

漫天戰火下的愛情故事不勝枚舉。往記憶搜索,「沈靜如海」(Le Silence de la mer,2004)是其中虐心的代表作。講述二戰時一位法國女鋼琴教師的宅院被徵召為駐紮的德國軍官住所,原本女孩對軍官充滿敵意,沒想到他不但是謙謙君子,從軍前也學音樂,並與女孩一樣愛巴哈的鋼琴作品。兩人幾無交談卻暗生情愫,期間女孩甚至以琴聲示警、救下座車被裝了炸彈的軍官,只是國仇使他們無法靠近,直到軍官將被調往俄國前線而來道別時,女孩淚流滿面追到他車旁,心碎吐出「再見」,也是片中她對對方唯一說過的話...儘管如此,在眼神交流與巴哈裡,彼此已經心領神會。

論電影架構我更愛「英倫情人」。愛情並非影片中唯一基調,只是內核之一,裹在錯綜複雜的理念(戰爭、界線、考古、探勘、種族、仇恨...)與有形無形的藝術(洞窟壁畫、沙漠場景、教堂壁畫、Marta吟唱、史詩朗誦、巴哈郭德堡變奏曲...)裡,每個元素都饒富興味地撐住劇情又銜接流暢-- 講戰爭卻點到為止而不強調爆破血腥;說愛情卻壓抑內斂、直至生死相許。影片營造了高於文字、視覺、聽覺的精神層次,釋放出蕩氣迴腸且後勁十足的能量,堪稱磅礡恢弘的史詩級呈現。我甚至忘不了其中油畫般的沙漠而穿起卡其色衣服,只因它渲染著優雅復古的氣息與淡淡感傷的詩意。

好吧,掛配角的Juliette Binoche在片中確實引起更多共鳴,那要歸功於劇本給護士Hana揮灑的空間因為接地氣而相對較大;但我更羨慕Katharine殞落的句點,就書寫在她最瑰麗美艷、被深愛著的一刻。

2022年7月9日 星期六

The Dyatlov Pass Incident 詭山(2013)

這部片在IMDB的受歡迎度只有5.7分

IMDB一直是觀影者選擇與評價影片的指標

本以為低分多半是歐美以外的非英語片

看完此片發現製作群與演員們的知名度也影響分數

畢竟卡司全都默默無聞沒聽過

且前面看兩下就像部粗糙的小成本電影

但整部嗑完才發現是被低估了的佳作

又是一部偽紀錄片(比較省錢)

剛開始只是名美國女大生Holly受到長期夢境的困擾

計畫走一趟迪亞特洛夫事件的路線(或譯「佳特洛夫」)--

一場1959年發生在蘇聯境內烏拉山脈

造成9名登山客罹難的山難

她想重新釐清他們死因中的疑點

解開連蘇聯官方都講不出所以然的謎團

當年山難事發地坡度小於30度被認為雪崩可能性不大

9名罹難者都在帳棚外被發現

帳棚由內向外切開看似倉皇而逃

其中幾名罹難者大體嚴重毀損並出現輻射反應

並不都像尋常失溫

附近卻沒有腳印也沒有目擊者

當年被蘇聯以發生「強大未知力量」結案

2019年初俄羅斯才再度重啟調查

女大生Holly長期夢到這場山難場景

決定重走此登山路線找出疑點

並揪了四位同學成行

看到這快一小時

無聊到差點想關掉不看了

但引人入勝的部分才要開始

原來它帶了蘇聯山難與美國隱形/瞬移實驗

這兩個冷戰時期的天坑

這行人抵達俄羅斯後

所有的訊息都在暗示或警告他們就此打住

他們仍不以為意的執意前往

中途採訪到當年搜救人之一(已是老奶奶)

表示她實際看到並非公布的9具遺體而是11具

卻被軍方下了封口令

才開始覺得劇情不單純

這五位美國大學生以正常速度爬上山難事發地

到達後卻發現花費時間比預計短了很多

而除了出現輻射反應外他們的儀器也開始失準

Holly因為在夢境中已見過無數次

精確的以噴漆在雪地上畫出當年罹難者倒斃的位置

還在附近發現一間詭異的實驗室

夜裡發生不知自然還是人為的雪崩

軍方竟然瞬間抵達(感覺上像早就等在那裡)

卻非來營救他們而是要槍殺他們

並把部分生還者逼入神秘實驗室

劇情巧妙連上美國1943年的費城實驗(彩虹計畫)

實驗室裡除了資料和儀器外竟有台攝影機

裡面錄像內容跟他們沿途拍攝的紀錄完全一樣

還莫名跳出喪屍將最後兩名生還者逼得走入蟲洞--

這兩人原希望蟲洞能助他們穿越回家

沒想到卻把他們送到1959年的雪地凍死(所以搜救隊看到11人罹難)

軍方把他們的遺體拖進實驗室在輻射下變成喪屍...

原來他們先前在裡面看到的攝影機就是自己手上同一台

且因物理上的時間折疊壓縮還有殘存的電力

搞了半天

喪屍竟是他們自己

因此喪屍不殺他們而故意將其逼到蟲洞旁

是希望他們有機會藉穿越蟲洞回家

沒想到蟲洞卻將這兩人傳送到1959年山難發生地

凍死後再被蘇聯軍方拖入充滿輻射的實驗室...

看到這覺得好悲哀

原來Holly一直不知道自己陷在無解的輪迴裡

重現了長期夢境中的畫面她才恍然大悟

卻再也回不了家了

想更明瞭結局揭密的可以看這裡

關於佳特洛夫事件和費城實驗老高都有聊過

後者被他定位為都市傳說:

2022年1月1日 星期六

亂世浮生 The Crying Game (1992)

我愛歷史,也愛看電影,能從中一窺歷史的電影就是最愛的題材(另兩個愛看的主題的藝術與宗教)。這部電影正好帶觀影者瞭解北愛爾蘭共和軍與英國之間的衝突由來與之後的發展,雖然這部分其實並非電影劇情的主軸,試想人類在戰亂中有多少無辜的犧牲,又有多少人的善良本性在其中被迫扭曲了啊。

此片以Boy George的名曲"The Crying Game"命名,已經是一個濃烈的暗示,但30年前我在戲院觀看時還是被嚇了好大一跳(不記得當年台灣電影有沒有分級制度,但主角的重要部位有打馬賽克),才發現自己後知後覺,而且Boy George是愛爾蘭裔英國人,這樣的鋪陳安排真的很神吧。

一向尊重他人的感情,而且同意真愛應該超脫種族、性別、身份及種種條件的框架。跨界的愛勉強不得,但無論它源於本性(呼應片中蠍子與青蛙的故事)、友情、歉疚還是其他什麼因緣,起心動念的善良絕對值得致敬與保護。

BTW,劇中人Dil在地下鐵酒吧演唱"The Crying Game"時,身上穿的洋裝,第一眼看到時的聯想是Gustav Klimt的名畫「吻」及其他穿著黃色衣裳的仕女畫,例如Adele一號... Klimt似乎特別喜歡給他筆下的女性穿黃衣服。

I've had my share of the crying game

First there are kisses

Then there are sighs

And then, before you know where you are

You're sayin' goodbye

One day soon, I'm gonna tell the moon about the crying game

And if he knows, maybe he'll explain

Why there are heartaches (Heartaches)

Why there are tears (So sad)

Then what to do to stop feeling blue

When love disappears

I know all there is to know about the crying game

I've had my share of the crying game

First there are kisses (Kisses)

Then there are sighs (So sad)

And then, before you know where you are

You're sayin' goodbye

Don't want no more of the crying game (Don't want no more)

Don't want no more of the crying game

2021年8月10日 星期二

令人驚艷的 The Ninth Gate 第九道門 (1999)

其實聖經中似乎並沒有明指撒旦就是路西法,在啟示錄第十二章敘述了Lucifer與天界的戰爭,其中並未提及Satan這個名字,後來種種混淆的說法,多半與後代的文學創作者有關,說來話長,必須另作探討。

這類題材相關電影非常多,最知名的經典大概屬2005年基努李維飾演的驅魔神探,片中他交手的是原為天使長的加百列,善惡的對決中有許多帶著哲思與考驗的橋段,與離棄上帝的心路歷程。

或許我個人偏好富有神秘色彩、隱喻、解謎與歷史典故的鋪陳,Johnny Depp又剛好是駕馭這類角色的箇中翹楚,很容易聯想到這部"The Ninth Gate"。該片根據西班牙暢銷小說作家阿圖羅·佩雷·雷維特在1993年創作的小說《大仲馬俱樂部》改編,這裡有較深入的說明,後來由波蘭裔法國導演羅曼·波蘭斯基拍成電影,是相當值得推薦的驚悚片,且網路確實仍能找到劇中能召喚魔鬼的第九道門這本書的Boris Balkan版,儘管是配合電影劇情的道具書,依然夠酷的。

劇情大概講述書商Corso受託確認一本名為「黑暗王國的第九道門」的古書之真偽,據說書中記載召喚魔鬼並獲得天下無敵、長生不老的方法。鑑別之旅將他帶到馬德里(西班牙)、辛特拉(葡萄牙)、巴黎(法國)和托萊多(西班牙)等地,過程中也遇到惡魔崇拜者、痴迷的藏書家和一位眼神迷離而誘人的神秘女郎,且最終在其引誘下走向通往書中的第九道門。

全片以懸疑詭異的氣氛取勝,書商追到哪就會有人離奇死亡,但從頭到尾都沒看到鬼。故事以九幅插圖鑑別書的真偽為主軸,然插圖背後的隱喻宛如曲徑通幽,除了咒語、儀式、五芒星等神秘學外,還有隱晦的謎語與悠長的歷史背景,初始引人入勝,卻漸漸像黑洞般吸走追求知識者的理智,正是修練成魔鬼的秘密,底下的影片連結有針對這九幅插圖意涵的解析,對瞭解情節的發展也有幫助。儘管電影能闡述的有限,但節奏流暢、充滿懸念與張力,解謎的過程與反芻也豐厚了整個企圖接觸魔鬼的故事。

以下九圖順序,左邊是Torchia版,右邊則是Lucifer版:

最後一幅最詭異,魔獸上的裸女長得跟片中的綠眼神秘女子一模一樣不說,連Balkan拿著錯的第九張圖到城堡進行接觸魔鬼的儀式卻演變為失火完全符合左邊的圖;Corso與女子交媾並得到右邊真圖後,步向這第九道門時城堡卻迎以萬丈光芒,顯示Corso正是魔鬼欽定的人選...

個人很喜歡片尾的呢喃吟唱,晦暗陰沈的小調很符合電影的氛圍,曲終來個Picardy和弦的大調回馬槍,呼應劇終城堡射出的光芒與儀式的完成,非常有力卻意味深長的結尾。

參考:

1. 「第九道門」入門解讀

2. 「第九道門」版畫解讀

2. 「第九道門」版畫解讀

2021年8月9日 星期一

鬼門開了

農曆七月不能免俗的要看幾部恐怖片,"The Nun" 與之前的"The Conjuring 2"都曾提到Valak這位惡魔。他不像Lucifer那麼常出現,不禁讓我想瞭解其背景。

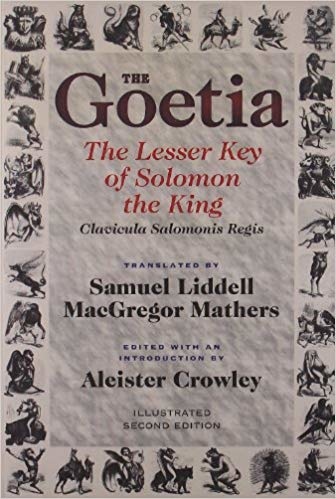

「所羅門之鑰」是歷史上有名的魔導書,裡面記載了要如何運用星陣圖召喚惡魔,並利用惡魔達到自己的慾望。此書據說是所羅門自己的創作,流傳中很多都被燒毀甚至被竄改,很多召喚惡魔的方式不見得百分百正確了,真實性已經不可考。且原本是希伯來文,到十四世紀希伯來文字被禁止使用後,就被翻譯成多國語言,內容也有可能被改過。

瓦拉克(VALAK)他在72魔裡掌管著38個軍隊,外型是一個擁有雙翅的小孩子,並且騎在一條雙頭龍身上。祂能讓召喚者知道寶藏的潛藏之處,並且把寶藏的地點告訴一條蛇,讓蛇引領召喚者找到寶藏。依照哥耶提雅的記載,蛇會引導召喚者去找到寶藏。

至於故事為什麼要以瓦拉克為主角?列王記上篇的第十章第14-15節裡記載,所羅門在位期間每年都收貢很多黃金,被懷疑曾經把寶藏埋在地底下,從此很多尋寶獵人就企圖想召喚專門找寶藏的惡魔去找到寶藏,而瓦拉克剛好是專門找寶藏的惡魔,所以電影可能想要講尋寶這件事情。

所羅門之鑰記載了召喚惡魔的方法是真的可行的? 還是虛構一場? 察看相關文獻時恍然發現這也是黑魔法的由來,不過召喚惡魔來達到慾望本不切實際,人絕對不能與魔鬼打交道、做交易。這本書記載很仔細,坊間甚至還買得到,很多邪教儀式其實都跟所羅門之鑰脫離不了關係。

2021年1月10日 星期日

Crescendo 交響狂人 (2019)

不清楚以巴衝突到底是怎麼回事的人數,可能跟不懂中華民國和中國差別的人一樣多。

從這部電影看到猶太人與阿拉伯人對彼此的恨意後,我把這段混亂又充滿血淚的歷史重新梳理了一遍,也才知道故事是根據Daniel Barenboim(巴倫波因)的實事改編--這位柏林歌劇院現任總監確曾將以色列與阿拉伯的年輕音樂家們,以1:1比例聚在一起演奏,祈能靡平以、阿之間劍拔弩張的氣氛而舉世嘩然。

老實說,儘管Daniel Barenboim的才華有口皆碑,但諷刺的是:多年前我讀他已故前妻,即大提琴才女Jacqueline Mary du Pré(杜普蕾)的生平時才知曉他的,果然較早殞落的藝術家總是更讓人關注與銘記啊!

2020年12月30日 星期三

Fatima 法蒂瑪(葡萄牙)(2020)

2020年5月9日 星期六

Woman In Gold 名畫的控訴 (2015)

Klimt 的畫作中,我最愛的還是「吻」,到奧地利必看。

片中這幅" Portrait of Adele Bloch-Bauer I "也一樣聞名,Klimt畫的是當時維也納猶太富商的夫人。沒想到名畫背後的故事能被拍成電影,由海倫米蘭主演,描述二戰後倖存的猶太婦女,為了追討於戰爭期間遭納粹竊取的畫作,亦即嬸嬸Adele Bloch-Bauer的肖像,不惜狀告奧地利政府。

過程是作曲家荀白克(Arnold Schönberg)的孫子幫忙打的官司,只是Maria Altmann(海倫米蘭飾演的角色)最初聲稱是為了家族情感而要求奧地利政府歸還嬸嬸的肖像,最終卻沒把贏回來的畫留在家裡,而是以1億3500萬美元天價賣給Estée Lauder(雅詩蘭黛創辦人)之子Ronald Lauder(此畫目前收藏於紐約新藝廊)。

儘管奧地利的納粹份子當年是以不法手段取得畫作,但稍有概念的人都知這幅”Adele肖像”的地位差不多就等於奧地利的蒙娜麗莎了,我個人以為她勝訴時拒絕接受官方補償、將名畫留在維也納,單純只是氣政府拒絕道歉與承認納粹對她家族的傷害。一樣讓這幅畫公開展示,在美國會比在奧地利好嗎?

這個問題一樣發生在華夏藝文珍品的命運上,所以近年中國強大後積極購回清朝各國聯軍掠奪、竊走的文物。當我在收藏流失中國文物最多的大英博物館看到它們時,不禁感慨萬千--

大英掠奪的不僅是中國的文物,去參觀的埃及、希臘、羅馬人,看到自己的文物躺在那裡時可能一樣有扼腕的感覺.....

問題是,這些富有歷史價值的珍貴文物被盜取、被賣而流落海外,不就因為人家懂這是藝術品而當寶欣賞,也準備了到位的收藏空間?反觀中國不是忙著打仗沒空管,就是老百姓無知又貪財給出賣了。文物在大英博物館、大都會博物館、羅浮宮讓世人讚嘆更好?還是該留在破敗的原本的國家在惡劣環境中自然灰飛煙滅?這依然是個沈重而沒有標準答案的問題,但若如圓明園被砍掉的十二獸首一樣上了國外的拍賣桌,一頁頁侵略史就無所遁形了。

2019年12月22日 星期日

Suite Française 亂世有情天(2015)

又是一部在戰時愛上敵方的電影。

原著同名小說「法蘭西組曲」的作者依蕾娜·洛芙娜·內米洛夫斯基(1903-1942)於二戰期間撰寫這個故事,但其猶太人身份使之被監禁並魂斷波蘭奧斯威辛集中營,放在皮箱的手稿60年後才被女兒發現,將小說完成與發行。

劇中的男主角德國軍人在從軍前是作曲家,隨德軍駐紮法國小鎮時寄宿於只有婆媳的小康家庭中,這個兒子也在出征後生死不明,整個鎮彌漫仇視德軍的氛圍。男主角在寄宿家庭常彈琴與寫曲子,駐軍離開時留了一首創作「法蘭西組曲」給年輕的女主人,所以電影有很優美的鋼琴配樂。

法國少婦與德國軍人互相慕戀卻無法開口,軍人甚至幫助這位女主角載著上級下令格殺的反納粹份子越境逃跑:

「希望再相見時我已不再是軍人。」

「希望再相見時我已不再是軍人。」

那種情愫暗生卻不可言說的無奈幾乎窒息,結果女主角得到的是這位德軍死訊,真悲傷得讓人想哭,尤其男女主都充滿憂鬱氣質又演得揪心...人類,為何總是要自相殘殺呢?

2018年8月14日 星期二

Gloomy Sunday 狂琴難了(1999)

這是首曲子,也是部電影,且跟媽媽咪啊!一樣先有傑出的曲,之後才被寫出劇情去配曲。

Gloomy Sunday一曲最早是匈牙利鋼琴家原創,曾因太多人(包括創作者自己)聆聽後憂鬱自盡而被禁播,所以約三十年前就引起我的注意,當時聽的是爵士名伶比莉·哈樂黛的版本,曲中確實飄著淡淡哀傷,倒也不至於讓我想尋短。

1999年德、匈兩國以此曲的創作背景為基底合拍了一部名為《狂琴難了》(德語:Ein Lied von Liebe und Tod)的反戰電影。

電影將場景設置到二戰時期的布達佩斯,一家知名餐館的猶太裔老闆、餐廳女經理與餐廳琴師間發展著微妙卻和諧的三角戀情。由於飾演琴師的Stefano Dionisi更早有部傑作「絕代豔姬」(1994),是我長期用來介紹巴洛克時期閹割男歌手的教材之一,所以注意力馬上被這位渾身充滿憂鬱氣質的男演員吸引。

餐廳有位老主顧是德國人,並與女主角同一天生日,原與老闆交好,三年後成了納粹軍官再度為美食光顧餐廳。琴師由於不甘為納粹演奏而舉槍自盡,軍官則因私欲與垂涎女主角的美色而出賣了猶太裔的餐廳老闆,害老闆被遣送奧斯威辛集中營致死。之後女主角等了五十年,終於等到這位德國軍官來店用餐以慶祝八十大壽,並在兒子的幫助之下為兩位愛人報仇。

這是一部很好看的劇情片,很多人在猜兒子的親生父親到底是哪個角色--

劇中女主角最後發生關係的人是德國軍官(當時她不得不就範以求軍官讓老闆平安歸來,只是後來卻被騙了),但她之前與兩位情人都有發生關係...

其實仔細將電影完整看過,還是可以找到比較合理的答案,算部很值得推薦的影片。

訂閱:

意見 (Atom)