漫長的舞齡生涯裡

大多數時候都在練這種SOLO

沒有舞伴能搭手協助的狀態下

獨舞的平衡更困難尤其是對穿著高跟舞鞋的女舞者而言

所以

通常只要獨舞練得起來

配上程度相當的舞伴就如虎添翼

台灣太多獨舞的舞者是因為遇不到合適舞伴

這個要求比生活伴侶更高

因為生活裡的伴只要能交流

互相不討厭就過門檻

舞伴除了精神層面的化學反應外

還要實際接觸的訊息互動與一起移動

那種無聲勝有聲

一縷氣息 一個內扣就能讓對方呼應的默契談何容易

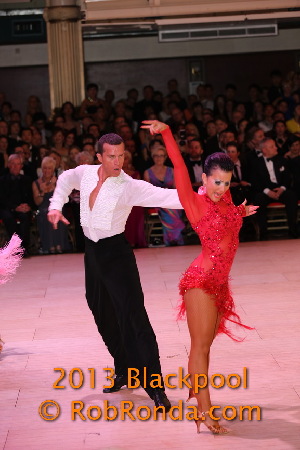

上面的Mirko已是國標界的舞王

但少了Edita的互動就缺那麼一味

女子SOLO也是

雖然每一位都如翩然蝴蝶技巧了得

看起來依然不圓滿

彷彿太極少了陰或陽

可精神 技巧 身材各方面都合適的舞伴實在太難

以至於這些年我被訓練得獨舞越練越穩

反而難遇到能共舞的男舞者

有那麼點單身久了就不會過兩人生活的味道

在近期嘗試過幾位想搭手練舞的男舞者後

這感覺尤其強烈

只要肢體乃至於關節無法協調互抗就會滯礙難行

不若獨舞時的自在呼吸 自由遨翔

很羨慕賽場上鴛鴦般的成對舞者能遇到對方

雖然這種呈現必定也經歷不為人知的磨合